Das Spiel mit Ideen

Der spielerische Umgang mit elementaren Formen nimmt eine wichtige Rolle im Designstudium in Schneeberg ein, sowohl in digitaler als in handwerklicher Weise. Allein aus den geometrischen Elementen Kreis und Quadrat lassen sich unendliche Lösungen entwickeln.

Aus dem Kreis wird im Dreidimensionalen die Kugel oder der Zylinder, die man wiederum unendlich verformen kann. Die Kugel lässt sich halbieren oder vierteln usw., sie lässt sich zusammenquetschen, einschnüren oder abplatten. Man kann sie durchbohren, auffädeln, an einer Schnur pendeln oder auf elastischen Stäben schwingen lassen. Man kann Kugeln mit Zylindern kombinieren, aber auch mit Quadraten. Die Quadrate lassen sich zu Würfeln formen oder zu Quadern oder zu langen Kanthölzern. Auf der Drehbank wird das Kantel mit quadratischem Querschnitt wiederum zum Zylinder geformt...

„Die Ästhetik geometrischer Formen und die Faszination des Seriellen ist allerdings kein ausschließliches Phänomen der Gegenwart. Geometrische Ornamentik lasst sich schon für das Jungpaläolithikum nachweisen. Während man damals noch ritzte und kerbte, traten später auch Werkzeuge für das serelle Fertigen von Mustern hinzu, etwa Stempel oder Gravierrädchen.

Bereits 3000 Jahre v. Chr. schufen Künstler im mesepotamischen Uruk Mosaiken aus farbigen Tonstiften, wie sie moderner kaum wirken könnten. Auch die Blockmosaiken der lombardischen Kartäuser-Klöster des Mittelalters oder die von Geometrie inspirierte Kunst des arabischen Kulturkreises sind Belege für die frühe und lang anhaltende Ausbreitung solcher Formen.

Nach Jahrhunderten üpiger Ornamententfaltung in Europa entdeckte man im 20. Jahrhundert erneut den Reiz, den Quadrat, Rechteck, Kreis oder Dreieck ausstrahlen. Le Corbusier hatte Würfel, Kegel, Kugel, Zylinder und Pyramide geradezu programmatisch gepriesen. Am Bauhaus wurde diesen Primärformen besondere Achtung entgegengebracht.

Und in der Tat ist die gestalterische Vielfalt, die in der Anwendung geometrischer Formen steckt, nahezu unerschöpflich. Jede gefundene Form besitzt eine in ihr enthaltene Gegenform. Restflächen, die bei Durchdringungen oder Überlagerungen entstehen, entfalten ein gestalterisches Eigenleben. Mathematische Logik, die in der Verfielfachung von Maßen steckt, lässt durch ihre Materialisierung Schönheit erkennen.“

Jochen Voigt

(in: G. Kaden und J. Voigt: Spielerisch, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Spielzeugmuseum Seiffen, 2005)

Spiel, Verstand & Gefühl

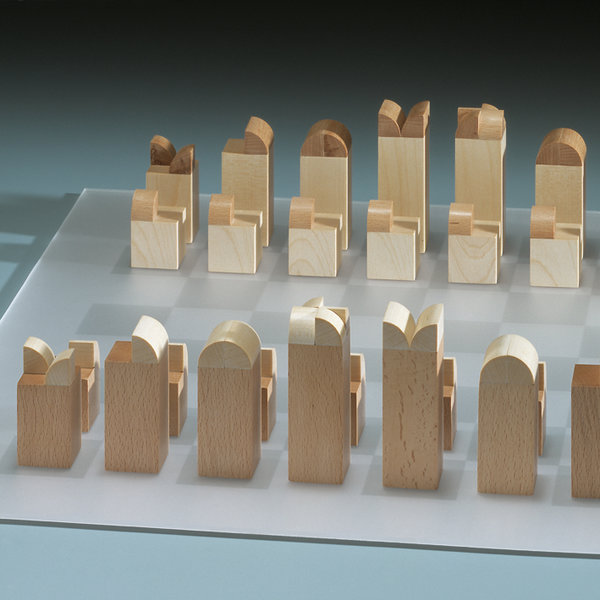

„Wer sich mit Schachfiguren auf gestalterischer Ebene auseinandersetzt, der erkennt schnell die hohen Herausforderungen, die dort gestellt werden. Nicht nur verschiedene, an ihren äußeren Formen ablesbare Funktionen gilt es zu repräsentieren – auch die Zusammengehörigkeit der einzelnen Steine zu einer Spielsteinfamilie muss stimmig ablesbar sein. So erweist sich der Entwurf eines Schachspiels, bei dem schließlich auch das Brett konform mit den Figuren geht, als ähnlich kompliziert und anspruchsvoll, wie das Spiel selbst.“

Jochen Voigt

(in: G. Kaden und J. Voigt: Spielerisch, Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Spielzeugmuseum Seiffen, 2005)

Inhalt & Form

Das Gefäß – ein Thema mit großem Interpretationsspielraum

Schale, Dose, Becher oder Schüssel sind nur einige von zahllosen Interpretationsmöglichkeiten des Gefäßes. Mit oder ohne Deckel, als Gebrauchsgegenstand oder als reines „Kunstobjekt“ ausgebildet, aus Holz oder holzfremden Werkstoffen gefertigt, in Serie oder als Unikat fabriziert - das Thema Gefäß bietet breiten Raum zu gestalterischen Untersuchungen.

Das mittels einer Hülle definierte Innere muss nicht unbedingt mit materiellen Inhalten gefüllt werden, denn seit Jahrhunderten ist das Gefäß auch Gegenstand freikünstlerischer Interpretationen.

Da sich das Studium in Schneeberg durch seinen Werkstattcharakter definiert, erlangen die Studierenden auch handwerkliche Fähigkeiten und darüber ein Verständnis vom Werkstoff Holz. Die Drechseltechnik, seit Jahrhunderten im Erzgebirge heimisch, wird in ihren Grundzügen schon im ersten Semester erlernt. Sie ermöglicht es, sich auf handwerkliche Weise gestalterisch auszudrücken. Von einem Handwerksmeister unterstützt, vervollkommnen die Studierenden diese Technik über das gesamte Studium. Im sechsten Semester konnten dann diese wunderbaren Gefäßstudien entstehen – ein ruhiger Gegenpol zu Entwürfen mit industriellem Charakter. Aber auch Tischler-Techniken waren zum Umsetzen des Themas gefragt, wie z.B. die große Schale mit „geknickter“ Wandung zeigen soll.

Zur weiteren Auffächerung des Themas kommen Techniken wie das Abformen, Gießen, Modellieren, Falten und Flechten hinzu, wodurch sich ein ganzes Universum der Formen eröffnet.

Normalerweise dienen Gefäße der Aufbewahrung flüssiger oder fester Stoffe im Alltag, manchmal aber auch für Zeremonien und liturgische Handlungen. Das „Gefäß“-Projekt befasste sich hingegen über Jahre auch mit der Umdeutung, freien Erfindung oder fantasievollen Interpretation. Im Ergebnis entstanden z.B. aus Wachs getropfte Schalen zur Aufbewahrung von Gedanken, eine riesige Zuckerdose mit 36 verschiedenen Deckeln oder Lichtkästen, auf deren Papierschirmen Gefäße lediglich als Schatten erscheinen.

Abbildungen (von oben nach unten)

Schachspiel von Kathi Berger aus durchsichtigem, blau und rot eingefärbtem Acrylglas. Als Träger für die lose eingelegten Spielplan-Quadrate fungiert ein Aluminiumtablett mit hochgebogenen Rändern.

Schachspiel von Mirko Kisser mit lackierten Figuren aus gedrechseltem Ahornholz. Die Symbolik auf den Figuren wurde eingefräst und mit Silikon gefüllt. Die Spielplan-Quadrate sind mittels Wasserstrahlschneiden aus PUR-Platten herausgeschnitten. Wie ein Puzzle werden sie ineinander gedrückt.

Schachspiel von Sabine Köhler aus Ahorn- und Buchenholz. Die Attribute der Figuren (obere Abschlüsse) sind aus der jeweils anderen Holzart gefertigt. Der Spielplan ist auf Papier gedruckt und unter eine transluzente Acrylglasplatte gelegt.

Gefäß von Philipp Hauck aus blockverleimtem Ahornholz. Der Block incl. Hohlräume wurde präzise aus zugerichteten Ahornplatten verklebt und anschließen überdrechselt.

Gefäß von Eva-Lena Brettschneider aus verklebten Ahornteilen. Wie ein Fächer scheint sich das von absoluter Präzession getragene Schalenobjekt zu öffnen.

All Copy Rights bei den Autoren und Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg.